Французская революция 1789-1799 годов перевернула не только политический и социальный строй Франции, но и трансформировала культурное сознание нации. Этот исторический перелом породил беспрецедентный взрыв творческого самовыражения, новые художественные формы и лингвистические инновации, которые до сих пор резонируют во французской культуре. От лозунга «Liberté, Égalité, Fraternité» до революционной символики – трёхцветного флага и фригийского колпака – эти культурные артефакты стали не просто историческими маркерами, но живыми элементами национальной идентичности, формирующими коллективную память и современное самосознание французов. 🇫🇷

Изучая богатую культуру Французской революции, невольно погружаешься в языковые трансформации эпохи радикальных перемен. Именно поэтому курс французский онлайн от языковой онлайн-школы Skyeng включает уникальный модуль об историческом наследии революции в языке. Погрузитесь в эпоху, когда рождались новые слова и выражения, определившие современный французский язык, и раскройте глубинные культурные коды, которые помогут вам понять французский менталитет намного глубже, чем при классическом изучении языка.

Символы и образы революционной Франции в языке и искусстве

Французская революция породила богатейший визуальный и лингвистический ряд символов, которые и сегодня остаются узнаваемыми во всем мире. Триколор (le drapeau tricolore) – сине-бело-красное знамя – возник как сочетание королевского белого цвета с синим и красным – цветами Парижа. Это визуальное воплощение национального единства стало одним из самых узнаваемых государственных символов в мире.

Не менее знаковым является фригийский колпак (le bonnet phrygien) – головной убор освобожденных рабов в Древнем Риме, который якобинцы превратили в символ свободы. Эта красная шапка, которую часто изображали на аллегорической фигуре Марианны, олицетворяющей Французскую Республику, стала мощным визуальным образом революционных идеалов. 🗽

Лингвистический аспект революционной символики не менее значим. Лозунг «Liberté, Égalité, Fraternité» (Свобода, Равенство, Братство) превратился в национальный девиз Франции, синтезируя основные ценности нового республиканского порядка. Интересно, что этот триединый принцип окончательно закрепился в качестве официального девиза лишь при Третьей республике, почти через сто лет после революции.

| Символ | Французское название | Значение |

| Трехцветный флаг | Le drapeau tricolore | Единство нации под республиканскими ценностями |

| Фригийский колпак | Le bonnet phrygien | Свобода и освобождение от оков старого режима |

| Марианна | La Marianne | Аллегорическое воплощение Республики и свободы |

| Кокарда | La cocarde | Символ патриотизма и принадлежности к революции |

В изобразительном искусстве революция вдохновила мастеров на создание произведений, отражающих драматизм эпохи. Картина Жака-Луи Давида «Смерть Марата» (La Mort de Marat) стала иконой революционного искусства, воплощающей образ мученика за народное дело. Робеспьер называл Давида «живописцем революции», признавая его вклад в формирование нового визуального языка эпохи.

Софья Добровольская, преподаватель французского языка и истории французской культуры

На одной из моих лекций о символике Французской революции студент-филолог поинтересовался, как гильотина – этот зловещий инструмент террора – могла стать частью народного творчества и языка. Я рассказала ему, что французы, несмотря на трагизм происходящего, создали целую серию эвфемизмов и каламбуров, связанных с гильотиной. Например, казнь называли «чиханием в корзину» (éternuer dans le panier), а саму гильотину – «национальной бритвой» (le rasoir national) или «патриотическим окном» (la fenêtre patriote).

Когда я привела эти примеры, аудитория застыла в молчании, а потом разразилась оживленной дискуссией о том, как трагические события преломляются через призму народного юмора. Этот момент стал поворотным в нашем курсе – студенты осознали, что революция жила не только в высоких лозунгах и политических декларациях, но и в повседневном языке обычных людей, пытавшихся осмыслить и пережить эпоху потрясений через языковую игру и создание новых культурных кодов.

Французская революция как культурный феномен: языковой аспект

Революция 1789 года стала катализатором радикальных изменений во французском языке. Возникла настоящая лингвистическая революция, параллельная политической. Язык Старого режима (l'Ancien Régime) с его сложной иерархией обращений и титулов уступил место эгалитарному дискурсу, где универсальным обращением стало слово «citoyen/citoyenne» (гражданин/гражданка), заменившее аристократические «monsieur» и «madame».

Революционный словарь обогатился множеством неологизмов, отражавших новые политические реалии. Слово «la Terreur» (Террор) приобрело новое значение – период радикальных репрессий против врагов революции. Термин «sans-culottes» (буквально «без кюлотов», коротких штанов знати) превратился в самоназвание революционно настроенных представителей третьего сословия.

- Aristocrate (аристократ) – из нейтрального обозначения представителя высшего сословия превратилось в уничижительный термин, синоним врага революции

- Patriote (патриот) – приобрело значение сторонника революционных идеалов и республики

- Contre-révolutionnaire (контрреволюционер) – стало ярлыком для обозначения политических оппонентов

- Jacobin (якобинец) – из обозначения члена политического клуба превратилось в синоним радикального революционера

Лингвистические инновации затронули не только политический дискурс, но и повседневную речь. Революционный календарь переименовал месяцы в соответствии с природными циклами: Vendémiaire (месяц сбора винограда), Brumaire (месяц туманов), Frimaire (месяц инея) и т.д. Даже система измерения времени была изменена – день делился на 10 часов по 100 минут. 🕰️

Особенно интересен феномен революционной пропаганды, создавшей новый риторический стиль, полный метафор борьбы и обновления. Выступления Робеспьера и других лидеров якобинцев насыщены аллюзиями на античные республики и образы гражданской добродетели. «Le peuple» (народ) стал не просто демографическим, но почти сакральным понятием, источником легитимности нового порядка.

Наследие революции во французской литературе и языке

Революционные события оставили глубокий след во французской литературе, став неисчерпаемым источником вдохновения для писателей разных эпох и направлений. От романтиков XIX века до авторов XX столетия, события 1789-1799 годов переосмысливались и интерпретировались, отражая меняющееся отношение общества к революционному наследию.

Виктор Гюго в эпическом романе «Девяносто третий год» (Quatre-vingt-treize) изобразил 1793 год – апогей революционного террора – как время трагических противоречий, когда высокие идеалы свободы соседствовали с жестокостью. Его знаменитая фраза «Révolution, c'est le passage de l'Ancien Monde au Monde Nouveau» (Революция – это переход от Старого мира к Новому) стала одним из классических определений революционной эпохи.

Альфонс де Ламартин, поэт и политический деятель, в своей «Истории жирондистов» создал романтизированный образ революции, подчеркивая её идеалистические аспекты. Для него революция была прежде всего духовным обновлением нации: «La Révolution française n'est que l'Évangile appliqué à la politique» (Французская революция – это всего лишь Евангелие, примененное к политике).

Марк Лебедев, историк французской литературы

Несколько лет назад я проводил литературный семинар в Париже и попросил участников назвать первые ассоциации с Французской революцией. Среди множества ответов прозвучало имя Шарля Диккенса и его «Повесть о двух городах». Это меня поразило – англичанин создал один из самых пронзительных образов революционной эпохи, запечатлев контраст между Лондоном и Парижем!

Мы обратились к известной цитате из романа: «C'était le meilleur des temps, c'était le pire des temps» (Это было лучшее из времен, это было худшее из времен). Эта дихотомия – величие и ужас, освобождение и террор – стала отправной точкой для нашей дискуссии о том, как революция повлияла на литературный язык не только Франции, но и других стран. Оказалось, что многие французские участники семинара знакомились с определенными аспектами революции именно через призму иностранной литературы, что открыло новую перспективу в понимании того, как формируется культурная память о национальных событиях через международный литературный диалог.

Анатоль Франс в романе «Боги жаждут» (Les Dieux ont soif) создал психологический портрет революционера, показав, как идеалы свободы могут трансформироваться в фанатизм. Его герой Эварист Гамлен – художник, ставший судьей Революционного трибунала – воплощает трагедию чистого идеализма, обернувшегося террором.

| Автор | Произведение | Ключевая концепция революции |

| Виктор Гюго | «Девяносто третий год» | Трагический конфликт идеалов и реальности |

| Анатоль Франс | «Боги жаждут» | Психология революционного фанатизма |

| Альфред де Виньи | «Стелло» | Поэт в эпоху революционных потрясений |

| Ромен Роллан | «Робеспьер» | Революция как народная драма |

В языковом плане наследие революции отразилось в многочисленных идиомах и выражениях, вошедших в современный французский язык:

- Ça ira (Дело пойдёт) – из революционной песни, сейчас используется как выражение оптимизма

- Être sur la sellette (быть на скамье подсудимых) – от названия специального стула для обвиняемых в революционном трибунале

- Lampiste (стрелочник) – от слова «фонарщик», получило метафорическое значение человека, на которого сваливают вину

- La grande faucheuse (большая косилка) – эвфемизм для смерти, отсылающий к образу гильотины

Революционная фразеология проникла даже в повседневную речь. Знаменитая фраза Робеспьера «Vous voulez une révolution sans révolution?» (Вы хотите революцию без революции?) стала выражением, обозначающим иллюзорность желания получить результаты без необходимых радикальных изменений.

Язык свободы: лингвистические трансформации эпохи перемен

Революция 1789 года запустила процесс демократизации французского языка, который прежде был строго стратифицирован в соответствии с сословной иерархией общества. Языковая политика якобинцев была направлена на создание единого национального языка, который должен был стать цементирующим элементом новой республиканской идентичности.

Аббат Грегуар, один из видных деятелей революции, инициировал кампанию против региональных диалектов и языков, рассматривая лингвистическое разнообразие как препятствие для распространения революционных идей. Его знаменитый «Доклад о необходимости и средствах уничтожения говоров и универсализации французского языка» (Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française) стал манифестом языковой унификации.

Революционные преобразования затронули не только лексику, но и грамматику. Новые формы обращения требовали адаптации синтаксических конструкций. Универсальное тыканье (tutoiement) между гражданами республики (использование местоимения «tu» вместо формального «vous») стало символом равенства, стирающим социальные барьеры. 👥

- Le tu révolutionnaire (революционное «ты») – практика использования неформального обращения как выражения республиканской солидарности

- La langue du peuple (язык народа) – просторечия и народные выражения, получившие легитимность в официальном дискурсе

- Le nouvel lexique politique (новый политический лексикон) – терминология народного суверенитета и гражданских прав

- Les chants patriotiques (патриотические песни) – новый жанр, соединяющий политическое содержание с народными мелодиями

Особый интерес представляют языковые трансформации в сфере обозначения времени и пространства. Революционный календарь не только переименовал месяцы, но и ввел десятичную систему времяисчисления. Аналогично, метрическая система мер, введенная в 1795 году, заменила множество локальных стандартов измерения, унифицировав пространственные представления французов.

Революционная эпоха создала также новый риторический стиль политических выступлений, сочетающий элементы классического красноречия с эмоциональными призывами к действию. Спичи Дантона, отличавшиеся энергией и образностью, и более рационально выстроенные речи Робеспьера стали образцами разных направлений революционной риторики. Знаменитый призыв Дантона «De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace» (Смелость, еще смелость, всегда смелость) демонстрирует мобилизующую силу этого нового языка.

Культурная память о революции в современном французском обществе

Память о Французской революции продолжает играть ключевую роль в формировании национальной идентичности французов. Это не просто историческое событие, но живая традиция, актуализируемая в различных формах культурной жизни – от официальных государственных праздников до художественных интерпретаций.

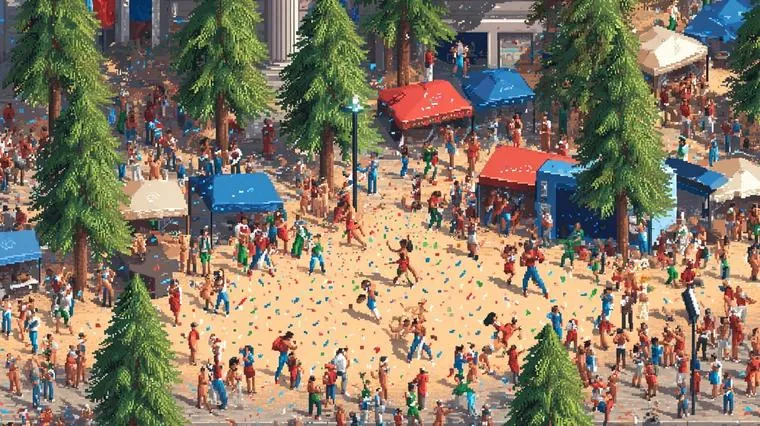

День взятия Бастилии – 14 июля (le quatorze juillet) – главный национальный праздник Франции, сочетающий военный парад на Елисейских полях с народными гуляниями и танцами (les bals populaires). Это воплощение двойственной природы революционной памяти – государственной и народной, официальной и карнавальной. 🎆

В современном французском политическом дискурсе апелляции к революционному наследию остаются мощным риторическим инструментом. Политики различных взглядов, от левых до правых, обращаются к революционным символам и ценностям, интерпретируя их в соответствии со своими идеологическими позициями.

- La Marseillaise (Марсельеза) – национальный гимн, революционная песня, ставшая символом республиканских ценностей

- Les lieux de mémoire (места памяти) – исторические места, связанные с революцией и ставшие объектами культурного туризма

- Le panthéon républicain (республиканский пантеон) – набор героических фигур, включающий деятелей революции

- Les commémorations (памятные мероприятия) – официальные церемонии, посвященные революционным событиям

Образовательная система Франции уделяет значительное внимание изучению революционной эпохи, хотя интерпретации событий 1789-1799 годов могут различаться в зависимости от политической конъюнктуры. В школьных учебниках революция предстает как фундаментальное событие, положившее начало современной Франции и утвердившее принципы демократии и гражданских прав.

Массовая культура также активно обращается к революционной тематике. От исторических романов и фильмов до компьютерных игр, события Французской революции предстают в многообразных интерпретациях. Иногда они романтизируются, иногда изображаются с критической дистанцией, но неизменно привлекают внимание публики. Такие произведения, как «La Révolution française» (мини-сериал 1989 года) или «Assassin's Creed Unity» (видеоигра, действие которой происходит во время революции), свидетельствуют о непреходящей культурной значимости этого исторического периода.

Французская революция продолжает существовать в языке, символах и коллективной памяти, формируя своеобразную культурную матрицу, через которую французы осмысливают свою национальную историю и идентичность. Её лингвистическое и культурное наследие не ограничивается учебниками или музейными экспозициями – оно живет в повседневной речи, политических дебатах, литературных аллюзиях. Понимание этого наследия открывает доступ к глубинным слоям французской культуры, позволяет уловить нюансы и подтексты, недоступные при поверхностном знакомстве с языком и историей страны. Революционные символы и понятия, трансформируясь и обретая новые значения, продолжают питать культурное воображение и служить точкой отсчета для осмысления настоящего и будущего.